75 Jahre NATO

Die NATO (North Atlantic Treaty Organization), oft auch als Nordatlantikpakt bezeichnet, ist ein Verteidigungsbündnis von derzeit 32 europäischen und nordamerikanischen Staaten, das dem gemeinsamen Schutz der eigenen Territorien dient und darüber hinaus das Ziel weltweiter politischer Sicherheit und Stabilität verfolgt.

Vorgeschichte

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs traten die Gegensätze zwischen den ehemaligen Teilnehmern an der Anti-Hitler-Koalition verstärkt zutage. Mit der Berlin-Blockade von Juni 1948 bis Mai 1949 rückte in Westeuropa eine mögliche militärische Bedrohung durch den von der Sowjetunion angeführten kommunistischen Ostblock ins Blickfeld. Die westeuropäischen Staaten wandten sich nun an die USA mit der Bitte um militärischen Beistand gegen eine mögliche sowjetische Aggression.

Nordatlantikvertrag

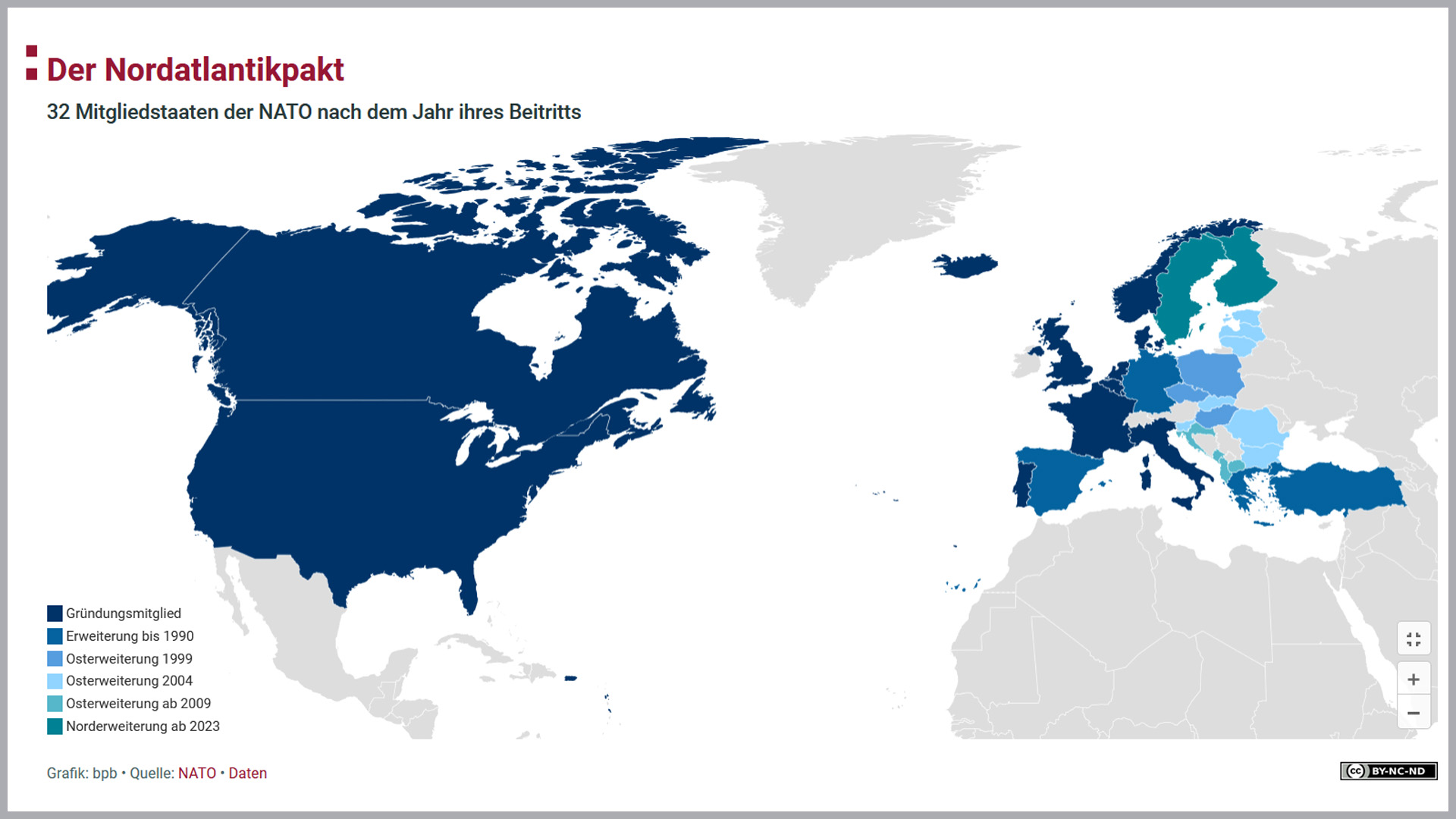

Die Beratungen über einen Beistandsvertrag wurden ab Juli 1948 geführt. Am 4. April 1949 erfolgte die Unterzeichnung des Nordatlantikvertrages durch Belgien, Dänemark, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal und die USA. Dieser Vertrag trat am 24. August 1949 in Kraft. Zunächst auf 20 Jahre begrenzt, wurde er 1969 auf unbestimmte Zeit verlängert.

Erweiterungen

Griechenland und die Türkei traten dem Bündnis 1952 bei. Die Bundesrepublik Deutschland wurde 1955 aufgenommen, 1982 erfolgte der Beitritt Spaniens.

Wegen Uneinigkeiten in puncto NATO-Integration und der Nuklearstrategie schied Frankreich 1966 aus der NATO-Militärstruktur aus. Insbesondere lehnte Frankreich die Gründung einer multilateralen Atomstreitmacht innerhalb der NATO ab und bevorzugte stattdessen die volle Autonomie über die eigenen Nuklearfähigkeiten. Außerdem hatte Frankreich auch andere Visionen für eine europäische Sicherheitsarchitektur. Frankreich blieb aber weiterhin Mitglied der politischen Struktur der NATO. 2009 kehrte Frankreich Ausrichtung in die NATO-Militärstruktur zurück

NATO-Hauptquartier

Das NATO-Hauptquartier befand sich zunächst in London und ab 1952 in Paris. Wegen Frankreichs Rückzug aus der militärischen Integration des Bündnisses wurde das NATO-Hauptquartier 1967 nach Brüssel verlegt.

Beistandspflicht

Im Mittelpunkt des Nordatlantikvertrages steht der Artikel 5. In diesem vereinbaren die Bündnisparteien, „dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird; sie vereinbaren daher, dass im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen […] der Partei oder den Parteien, die angegriffen werden, Beistand leistet, indem jede von ihnen unverzüglich für sich und im Zusammenwirken mit den anderen Parteien die Maßnahmen, einschließlich der Anwendung von Waffengewalt, trifft, die sie für erforderlich erachtet, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten.“

Massive Vergeltung

Die Rolle der Kernwaffen stand im Mittelpunkt der Suche der NATO nach einer strategischen Orientierung in den 1950er und 1960er Jahren. Der Schwerpunkt der Abschreckungsstrategie der NATO verlagerte sich erstmals 1952.

Da eine konventionelle Parität mit der Sowjetunion sich schwierig und kostspielig darstellte, stellten die Vereinigten Staaten ihre Abschreckungsstrategie unter der Bezeichnung „Massive Vergeltung“ auf Basis von Nuklearwaffen. Im strategischen Konzept der NATO von 1957 (MC 14/2) stand daher geschrieben: „Da die NATO nicht in der Lage wäre, eine rasche Überrumpelung Europas zu verhindern, wenn sie nicht sofort Atomwaffen sowohl strategisch als auch taktisch einsetze, müssen wir bereit sein, die Initiative für deren Einsatz zu ergreifen.“

Gleichgewicht des Schreckens

Bereits kurz nach Inkrafttreten des strategischen Konzeptes der NATO von 1957, gerieten seine Grundsätze ins Wanken. Im selben Jahr testete die Sowjetunion ihre allererste ballistische Interkontinentalrakete. Eine neue strategische Realität war geboren: das sogenannte „Gleichgewicht des Schreckens“. Dies stellte die Glaubwürdigkeit des nuklearen Schutzschirms der Vereinigten Staaten über Westeuropa in Frage: Wie viel Risiko war Washington bereit einzugehen, da sowjetische Atomwaffen nun auch die Vereinigten Staaten erreichen konnten?

Flexible Response

Das Strategische Konzept vom Januar 1968 rückte daher von massiver Vergeltung ab und betonte die „Flexibilität, die den potenziellen Aggressor daran hindert, die spezifische Antwort der NATO auf eine Aggression mit Sicherheit vorherzusehen“.

Ende des Kalten Krieges - Einsätze am Balkan

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges schwand die Bedeutung der klassischen Landesverteidigung in der NATO. Sein neues Aufgabenfeld fand das Bündnis in der Folge im Krisenmanagement in zerfallenden Staaten. Nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens wurde die NATO ab 1992 in einer maritimen Operation tätig, um das Waffenembargo der Vereinten Nationen gegen Serbien in der Adria durchzusetzen. 1993 folgte die Operation zur Durchsetzung einer Flugverbotszone über Bosnien-Herzegowina, ehe das Bündnis nach den Ereignissen von Srebrenica 1995 direkt Luftschläge gegen Serbien unternahm. Nach dem Abkommen von Dayton stationierte die NATO im Auftrag der Vereinten Nationen eine Implementation Force von 60.000 Soldaten sowie darauffolgend eine Stabilization Force von 32.000 Soldaten in Bosnien. 1999 erfolgte zur Beendigung des Kosovo-Konflikts die Operation Allied Force, gefolgt von der friedenssichernden Kosovo Force (KFOR) mit anfangs 50.000 Soldaten.

Parallel zu diesen Ereignissen entstand 1991 ein neues strategisches Konzept des Bündnisses: Die Allianz ließ das Konzept der vorwärtsgerichteten Verteidigung in den Hintergrund rücken. Ein kalkulierter Angriff auf das Bündnis wurde nun nicht mehr als Hauptbedrohung gesehen, sondern instabile Verhältnisse in Ost- und Mitteleuropa, die auf wirtschaftliche, soziale und politische Probleme zurückzuführen waren.

Out of Area-Einsätze

Im Jahr 1999 wurde das zweite strategische Konzept der NATO seit Ende des Kalten Krieges veröffentlicht. Neben der kollektiven Verteidigung sah das Konzept vor, dass NATO-Einsätze vermehrt auch jenseits der unmittelbaren Grenzen des Bündnisses erfolgen sollten, falls durch dort herrschende ethnische Konflikte, Menschenrechtsverletzungen und fragile wirtschaftliche oder politische Verhältnisse die Stabilität und Sicherheit der NATO gefährdet würden. Combined Joined Task Forces sollten flexibel multinationale, teilstreitkraftübergreifende Operationen auch abseits der Verteidigung des NATO-Bündnisgebietes durchführen können.

Ost-Erweiterung

Darüber hinaus betonte das neue Konzept, dass die NATO offen stehe für neue Mitglieder, Nachdem Anfang 1999 Polen, Tschechien und Ungarn der NATO beigetreten waren, folgten 2004 Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien, 2009 Albanien und Kroatien, 2017 Montenegro und 2020 Nordmazedonien.

Krieg gegen den Terrorismus

Die Angriffe von Al-Qaida auf die USA vom 11. September 2001 veränderten die Struktur der NATO grundlegend. Als Reaktion riefen die NATO-Alliierten zum ersten Mal in der Geschichte der Allianz den Bündnisfall nach Artikel 5 aus. Nach dem Sturz der Talibanführung in Afghanistan übernahm die NATO 2003 die Führung der International Security Assistance Force (ISAF) zum Zweck der Landessicherung und des Wiederaufbaus im Land.

Rückkehr zur Bündnisverteidigung

Das Vorgehen Russlands gegen die Ukraine ab 2014 brachte Abschreckung und Verteidigung wieder auf die Tagesordnung der NATO. Der Umfang der NATO-Reaktionskräfte wurde wesentlich erweitert. Auf dem NATO-Gipfel in Warschau im Jahr 2016 beschlossen die Staats- und Regierungschefs dann, eine enhanced Forward Presence in Estland, Lettland, Litauen und Polen einzurichten, d. h. eine ständige Präsenz von Kampfverbänden in diesen Ländern.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 hat die militärische Anpassung der NATO weiter forciert. Auf dem Gipfeltreffen in Madrid im Juni 2022 haben die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten beschlossen die Anzahlt der entlang der Ostflanke der NATO stationierten Gefechtsverbände wesentlich zu erhöhen.

In Anbetracht der neuen SItuation haben die Bündnispartner auf dem Madrider Gipfel auch ein neues strategisches Konzept gebilligt. Das Dokument spricht eine klare Sprache: Es stellt fest, dass die Möglichkeit eines Angriffs auf die Souveränität und territoriale Integrität der NATO-Staaten nicht ausgeschlossen werden kann. Während der Terrorismus als „unmittelbarste asymmetrische Bedrohung für die Sicherheit unserer Bürger und für Frieden und Wohlstand in der Welt“ eine wichtige Rolle spielt, wird Russland wird als „die bedeutendste und unmittelbarste Bedrohung für die Sicherheit der Bündnispartner und für Frieden und Stabilität im euro-atlantischen Raum“ eingestuft.

Ähnlich wie im strategischen Konzept von 2010 werden der NATO drei Kernaufgaben zugeschrieben: Abschreckung und Verteidigung, Krisenprävention und -bewältigung sowie kooperative Sicherheit. Der Schwerpunkt des Dokuments liegt jedoch eindeutig auf Abschreckung und Verteidigung als „Rückgrat unserer Verpflichtung nach Artikel 5, uns gegenseitig zu verteidigen“.

Nord-Erweiterung

Nach Russlands Einmarsch in die Ukraine entschieden sich die skandinavischen Länder Finnland (2023) und Schweden (2024), die traditionell eine Außenpolitik der Neutralität verfolgten, der NATO beizutreten.

Rückentwicklung zur Ursprungsaufgabe

Strategisch ist die NATO also in vielerlei Hinsicht wieder näher an der Ausrichtung, die sie 1949 hatte, als das noch 2010 der Fall war. Nachdem Krisenmanagement außerhalb des Bündnisgebietes die NATO von 1992 bis 2014 dominierte, steht Kollektivverteidigung wieder deutlich im Zentrum der Allianz.

Österreich und die NATO

Im Februar 1995 unterzeichnete Österreich das Rahmendokument der NATO-Partnerschaft für den Frieden und ist seither PfP-Partner.

Die Partnerschaft für den Frieden (englisch: Partnership for Peace) ist eine 1994 ins Leben gerufene Verbindung zur militärischen Zusammenarbeit zwischen der NATO und europäischen sowie asiatischen Staaten, die keine NATO-Mitglieder sind. Das Ausmaß der Zusammenarbeit kann von jedem teilnehmenden Staat selbst bestimmt werden.

Gemäß dem "Österreichischen Einführungsdokument" arbeitet Österreich im PfP-Rahmen mit der NATO, deren Mitgliedern und den anderen PfP-Teilnehmern "insbesondere bei friedenserhaltenden Operationen, in der humanitären und Katastrophenhilfe sowie bei Such- und Rettungsdiensten" zusammen. 1998 beschloss der Ministerrat, die Zusammenarbeit mit der NATO im Rahmen der PfP auf den gesamten Bereich der friedensunterstützenden Operationen auszudehnen.