Im Akademiepark gibt es eine Reihe von Gebäuden, die im Zusammenhang mit der Theresianischen Militärakademie stehen.

Daun-Kaserne

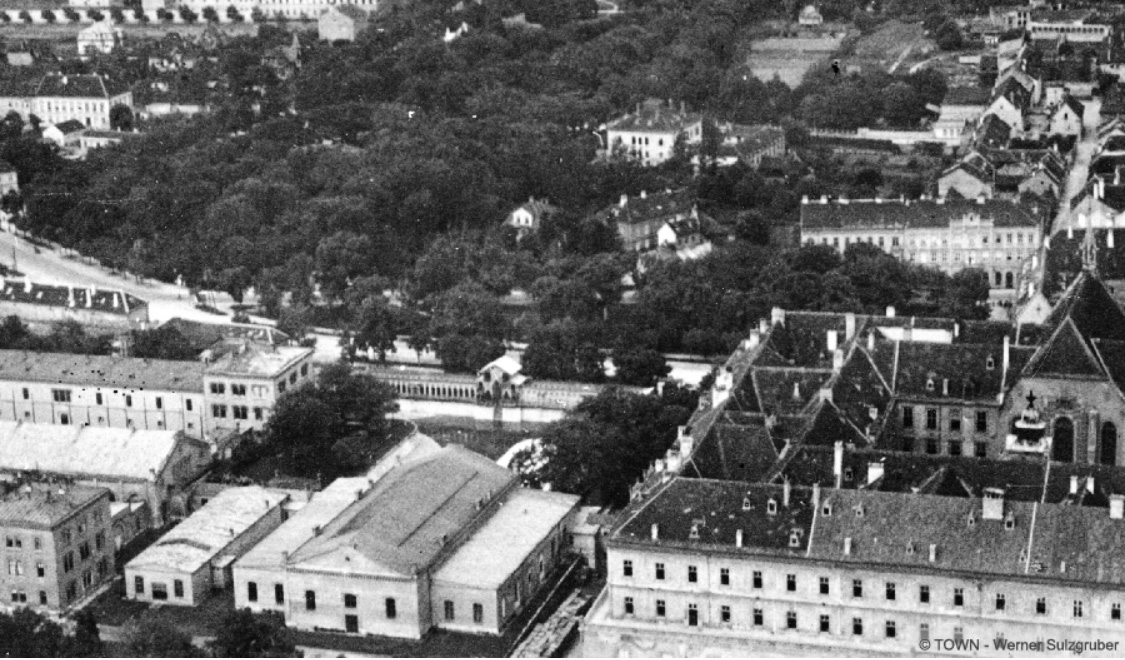

Auf dem Areal des alten Schwimmbades und des in den Jahren 1857 bis 1859 errichteten Gebäudekomplexes mit Stallgebäude, Reitschule, Spital sowie Fecht- und Turnsaal, errichtete die Deutsche Wehrmacht nach dem Abriss der alten Gebäude mit Baubeginn 1939 ein weitläufiges „Lehrgangsgebäude“ für die nun als Kriegsschule bezeichnete Ausbildungseinrichtung am Standort der früheren Militärakademie. Kriegsbedingt verzögerten sich die Bauarbeiten, so dass erst im März 1944 das Gebäude zur Nutzung übergeben werden konnte.

Durch Kriegseinwirkungen beschädigt, wurde es 1948/49 wiederinstandgesetzt und im Jahr 1950 den städtischen Schulen zur Verfügung gestellt.

Mit der Aufstellung des Österreichischen Bundesheeres stellte sich auch wieder der Bedarf an Kasernen. Es wurden daher 1956 der Osttrakt und später der Saaltrakt, der Quertrakt bis zum Saaltrakt sowie der gesamte Nordriegel durch die Schulen geräumt und dem Bundesheer zur Nutzung übergeben. Im Westtrakt ist bis heute die HBLA bzw. HLA für wirtschaftliche Berufe untergebracht.

Am 14. September 1956 bezogen das Kommando und die Stabskompanie des Feldjägerbataillons 1 das Objekt, das daher den Namen Feldjäger-Kaserne erhielt. Die 1. Kompanie wurde im ehemaligen Truppenspital in der Ungargasse (heute Gelände der HAK), die 2. Kompanie in der Wiener Stiftskaserne stationiert. Nach der Freigabe weiterer Teile des Objektes durch die Schulen war ausreichend Platz um 1958 die 3. Kompanie sowie die Brigade-Sanitätsanstalt 1 aufzustellen. Nach Verlegung des Feldjägerbataillons 1 in die Infanteriekaserne (Anm.: ab 1967 als Bechtolsheim-Kaserne bezeichnet) Anfang 1961, zog im Herbst 1962 der Aufstellungsstab des Stabsbataillons 1 in die Feldjäger-Kaserne ein. In weiterer Folge befanden sich das Kommando, die Stabskompanie sowie die NTI-Kompanie dieses Verbandes in der Feldjäger-Kaserne. Im Juni 1967 erfolgte dessen Verlegung in die Wöllersdorfer Wasserkaserne, was das Gebäude für eine Nutzung durch die Militärakademie frei machte. Davor war aber noch am 20. Dezember 1966 die Umbenennung in Daun-Kaserne erfolgt.

Mit Juni 1967 zog das Schulbataillon der Militärakademie in die Daun-Kaserne ein. Schon vorher befanden sich die Unterkünfte für die Frequentanten der Bundesrealgymnasiums für Berufstätige (BRGfB) und die Zöglinge des Militärrealgymnasiums (MilRG) in der Daun-Kaserne, nun konnte auch der Lehrbetrieb dort durchgeführt werden.

Die Verlegung der am 1. Juni 1963 in Heeressanitätsanstalt Wiener Neustadt umbenannten Brigade-Sanitätsanstalt 1 nach Baden, machte weitere Räumlichkeiten für die Nutzung durch das Schulbataillon frei.

Nach der schrittweisen Schließung der beiden Schulen – BRGfB 2012, MilRG 2018 - wurde eine weitere Verwendung der Daun-Kaserne als Unterkunfts- und Lehrgangsgebäude für die Offiziersgrund- bzw. Offiziersweiterbildung geplant ehe mit der Bundeshandelsakademie für Führung und Sicherheit wieder eine höhere Schule am Campus der Militärakademie eingerichtet wurde.

Für deren Zwecke erfolgte zwischen Juli 2022 und Dezember 2023 eine Generalsanierung des Gebäudes. An wesentlichsten Maßnahmen waren erforderlich:

- Herstellung der Barrierefreiheit der Schule

- Errichtung einer Belüftungs- und Klimaanlage

- Trennung des Schulbereichs vom Unterkunftsbereich

- Modernisierung der Klassen- und Unterkunftsräume in technischer Hinsicht

Die offizielle Übergabe der sanierten Daun-Kaserne erfolgte am Donnerstag, dem 27. Juni 2024, durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Kreuzbau – Institut 2

Das Gebäude wurde 1990 seiner Bestimmung übergeben. Es beheimatet das Institut für Offiziersweiterbildung der Militärakademie. Das Gebäude selbst enthält vier moderne Großhörsäle mit entsprechender technischer Ausstattung.

Kreuzbau – Objekt 66

1977 wurde der Daun-Kaserne gegenüber ein Kreuzbau errichtet, der die Stabskompanie aufnahm. Er dient heute als Unterkunftsgebäude für die Rekruten der Referates II (Dienstbetrieb). 2017 wurde das Gebäude generalsaniert.

3-fach Turnhalle

1990 wurde in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Wiener Neustadt eine Dreifachturnhalle nach den modernsten Erkenntnissen des Sportstättenbaues errichtet. Die Sporthalle wird zu gleichen Teilen vom Schulzentrum im Park, sowie der Theresianischen Militärakademie genutzt. Nach der Normaldienstzeit steht die Halle auch den verschiedenen Sportvereinen zur Verfügung.

Heizhaus

Zu Beginn des 2. Weltkrieges wurde südwestlich der Daun-Kaserne das Heizhaus erbaut. Es stellt die Versorgung mit Warmwasser für Wasch- und Heizungsanlagen sicher. Betrieb man das Heizhaus anfangs mit Braunkohle, stellte man später auf Koks um, seit der Mitte der sechziger Jahre heizte man mit Heizöl, seit Ende der siebziger Jahre mit Erdgas.

Seit 2019 ist die Mehrzahl der Gebäude am Campus der Militärakademie an das Fernwärmenetz der EVN angeschlossen. Wenn mit Ende 2020 die Beheizung und Warmwasserversorgung auch der Daun-Kaserne mitttels umweltfreundlicher Naturwärme erfolgen wird, wird das Heizhaus nach rund 80 Jahren seine Funktion verlieren.

Garagen

An der Günserstraße befindet sich die „Günser-Garage” die einen Teil des Fuhrparks der Theresianischen Militärakademie aufnimmt. Der andere Teil der Kraftfahrzeuge wird in der „Kinsky-Garage”, die sich in der Kinsky-Allee befindet, eingestellt.

Reithalle

1908 entsteht die jetzt noch bestehende Reithalle mit gemauerten Stallungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieses Bauwerk vorübergehend als Turnhalle und für Ausstellungszwecke verwendet, 1968 wurde es freigemacht und instandgesetzt und wurde durch den Reitausbildungzug der Militärakademie genutzt. 2018 - 2020 diente die Anlage der Reitausbildung der berittenen Polizei.

Offiziershäuser

Im Süden des Parks wurden im Jahre 1939 Wohnhäuser für Bedienstete des Heeres errichtet. 1971 kamen sieben Wohnhäuser dazu, 1979 zwei weitere. Heute wohnen sowohl Bedienstete des Bundesheeres als auch Zivilisten mit ihren Familien darin.

Elektrizitätswerk

Bereits im Jahre 1892 wurden erste Überlegungen angestellt, den Kehrbach für die Erzeugung von Strom zu nutzen. In den Jahren 1903 bis 1906 gebaut, 1916 auf die jetzige Form erweitert, versorgte das E-Werk über Jahrzehnte die Akademie mit Strom. Das Kleinkraftwerk ist auch heute noch in Betrieb. Es liefert seit 20 Jahren seinen Strom in das öffentliche Netz der EVN. Das Kraftwerk nutzt das Wasser des Kehrbaches und versorgt mit einer Leistung von 480 kW über 800 Haushalte in der Region mit umweltfreundlichem Strom.

Fohlenhof

Unter Oberdirektor Graf Kinsky wurde 1798 die seit langen gefasste Idee, ein Pferdegestüt mit Fohlen einzurichten, verwirklicht. Man baute dazu am Südrand des Akademieparks Stallungen und Scheunen. Die Anlage erhielt die Bezeichnung "Fohlenhof".

Bis 1918 wurden hier Pferde gehalten und gezüchtet. Der Fohlenhof bewirtschaftete aber auch den Akademiepark und versorgte die Militärakademie mit landwirtschaftlichen Produkten.

Von 1919 bis 1934 war der Fohlenhof der Wirtschaftsbetrieb der in der Burg beheimateten Bundeserziehungsanstalt und stellte die lebensnotwendige Versorgung mit Lebensmitteln sicher.

Von 1939 bis 1945 stand der Fohlenhof unter der Leitung der Deutschen Wehrmacht und erhielt in dieser Zeit eine bauliche Erweiterung um einen Speicher sowie vier Rauhfutterschuppen. Das große Futterlager war deshalb erforderlich, weil der Fohlenhof auch für die Futterversorgung des in Frohsdorf eingerichteten Pferdelazaretts veranwortlich war.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der durch den Krieg stark beschädigte und durch die russische Besatzungsmacht ausgeplünderte Fohlenhof zunächst vom Bundesministerium für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung verwaltet. Dieses übergab am 6. Dezember 1946 den Fohlenhof an das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, welches 1953 den Fohlenhof zur "Bundesversuchswirtschaft" erklärte. Die Stallungen wurden erweitert, sowie moderne Häuser für Angestellte errichtet.

Als Bundesversuchswirtschaft diente der Fohlenhof zur Erforschung von Maßnahmen zur Verbesserung von Problemen in der Feld- und Viehwirtschaft. Die erste Versuchsaufgabe befasste sich mit der Mechanisierbarkeit der Stallarbeit sowie der Schaffung eines Stallsystems für gesündere Rinderhaltung und hygienische Milchgewinnung. Der Fohlenhof wurde in Folge zu einem Musterbetrieb auf dem Gebiet der Rinder- und Milchwirtschaft und international bekannt.

1964 wurde die Milchviehhaltung aufgelassen und der Betrieb auf Schweinemast umgestellt. Die Bundesversuchswirtschaft Fohlenhof hatte außerdem die Aufgabe der Saatgutvermehrung für Wintergerste, Winterweizen und Erbsen. Darüber hinaus wurden die erforderlichen Park- und Forstarbeiten im Akademiegelände durchgeführt.

Ende 1995 stellte das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft den Betrieb der Bundesversuchswirtschaft Fohlenhof ein.

Die Stadtwerke Wiener Neustadt haben in Folge die Flächen bzw. Objekte des vormaligen Betriebes der Bundesversuchswirtschaft Fohlenhof mit Wirkung vom 1. Jänner 1996 gepachtet und dort den Betrieb Gutshof angesiedelt. Mit 1. Jänner 2002 wurde das gesamte Areal Fohlenhof durch die Stadt Wiener Neustadt ins Eigentum übernommen. Die Bewirtschaftung der Agrarflächen im Akademiepark erfolgt in Pacht.

2007 siedelte der Gutshof in das neue Betriebsgebäude außerhalb des Akademieparks, wobei eine Nutzung des Fohlenhofs weiterhin erfolgt.

In den nächsten Jahren soll nach den Plänen der Stadtverwaltung der Fohlenhof zu einer lebendigen Insel mit vielfältigen Nutzungen zu den Themen Kunst, Gartenbau, Ökologie und naturverträgliche Freizeit entwickelt werden.

Akademiebad

Schon 1781 war südlich der Burg ein „Sommerbad“ im Freien gebaut worden, für das Wasser aus dem Kehrbach zugeleitet wurde – regulierbar durch Torschleusen und eine Schleusenkammer. Der Teich wurde deshalb auch zur Vermittlung des Schleusens verwendet und diente im Winter für den Unterricht im Schlittschuhlaufen.

1833 entstand mit der weiteren Ausgrabung des Teichs, der Errichtung von zwei „Sprunggerüsten“ sowie 60 Ankleidekammern die erste richtige „Schwimmschule“ mit Badeplatz.

1905 musste auf Grund der Vermorschung des Holzes die Anlage neu gebaut werden. Dabei entstand ein aus 80 Kabinen bestehender sogenannter „Mannschaftsumkleideraum“ nach dem Vorbild des Fischauer Bades sowie ein mehrstöckiger Mittelbau mit Sprungbrettern (Sprungturm). Dieses hölzerne „Badehaus“ stand an der Seite zur heutigen Grazerstraße.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Akademiebad zum öffentlichen Bad. Der Arbeiter-Schwimmverein pachtete nämlich die Schwimmschule als „Akademiebad“, und machte es damit für die Zivilbevölkerung zugänglich.

1939 musste das einstige „Akademiebad“ dem Bau der heutigen Daun-Kaserne weichen. Als Ersatz wurde dafür im Akademiepark an der Stelle des heutigen Akademiebades ein neues Freibad errichtet, das durch Wasser aus dem Kehrbach gespeist wurde. Das Bad stand jedoch nur den Angehörigen der Deutschen Wehrmacht zur Verfügung.

Erst ab dem Jahr 1948 konnte die Bevölkerung das Akademiebad wieder nutzen, was sich auch nach der Rückkehr der Militärakademie nach Wiener Neustadt im Jahre 1958 nicht änderte. 1949 übernahm der Bund die Verwaltung des Akademiebades. Ab 1971 erfolgte die Wasserversorgung des Akademiebades mit Wasser aus dem städtischen Netz. Da das Akademiebad mit der Zeit desolat wurde und nicht mehr den Anforderungen der Zeit entsprach, wurde es 1976 stillgelegt und in weiterer Folge generalsaniert. Es erfolgte die Errichtung der heutigen Betriebsgebäude und der Einbau der Edelstahlbecken. Die Wiederinbetriebnahme fand in der Badesaison 1978 statt. 1979 und 1982 wurde das Akademiebad um je ein Objekt mit Sanitäreinrichtungen erweitert.

Im Jahr 2007 trafen das Bundesministerium für Landesverteidigung und die Stadt Wiener Neustadt ein Abkommen, wonach der Betrieb des Akademiebades in die Verantwortung der Stadt übertragen wurde. Dies sicherte den weiteren Bestand des Akademiebades sowie die Verfügbarkeit eines Freibades für die Angehörigen des Bundesheeres und den Zugang für die Zivilbevölkerung.